初めてお会いした人との自己紹介で「カリグラフィーをやっているんです。」という話をすると、「私もすごく興味があるんです!」と言っていただける機会が、最近はとても多くなりました。

話を進めて行くうちに、

「スクールに通う時間がなかなか取れなくて」とか、

「独学したいけど難しそう」とか、

「本や道具は買ったけど、練習方法がわからない」など、

せっかく興味があるのに、スタートの段階で迷ってなかなか始められない、もしくは道具は揃えてみたけれど、具体的な練習方法がわからないという人が多いようです。

この記事では、

- カリグラフィーを始める前に知っておきたいこと

- カリグラフィーを独学する場合の注意点やコツ8選

- カリグラフィーを独学する場合の具体的な練習方法

についてまとめました。

カリグラフィーを独学したいけど、何から始めて良いかわからない場合の参考にされてください!

カリグラフィーを始める前に知っておきたいこと

私はカリグラフィーに興味を持ってから、実際に習い始めるまでの間、情報収集をするのに、少し時間がかかりました。

たしか1年弱くらいだったと思います。

まず、自分が習いたいことがカリグラフィーなのかどうか、よくわからなかったのです。

というのは、私の知っているカリグラフィーのイメージは、グリーティングカードや結婚式のウェルカムボードみたいなものを書くだけと思っていたからなのです。

そんな私がカリグラフィーを始めるに至った理由は別の記事に譲るとして、実際にカリグラフィーを習い始めてみたら、とても楽しくて「もっと早く始めておけばよかったー!!」と、後悔しました。

だから、ぜひあなたも興味が湧いた時に、とりあえずやってみてください!

カリグラフィーで書くことができる書体は、思いのほかたくさんあって、一つ一つを習得していく楽しみもあります。

各書体の時代背景も丸ごと理解できるようになると、海外旅行などで建物やモニュメントに刻まれた文字を目にしただけでも、その歴史や文化など、さまざまなことがわかるようになるのです。

気の利いたメッセージをカードとして送ったり、短い引用句などを額に入れて飾るような日常的楽しみも、時代背景までもが手に取るように感じられる知的探求の世界にどっぷり浸かることも、カリグラフィーの魅力と言えます。

カリグラフィーを始めることは、あなたの好奇心の扉を開くようなもの!

だから、学校に通う時間がなくても、なかなか練習する時間が取れなくても、まずはカリグラフィーの世界に触れてみて欲しいと思います!

カリグラフィーを独学する場合の注意点やコツ8選

最近、学校や講座に通う時間がとれなくて、独学したいと言う声をよく耳にします。

私もカリグラフィーを習い始めたいと思いたった時に、なかなか予定を調整できなくて、オンライン講座や、独学とかできないかなーと、調べた記憶があります。

始める前って、正しい知識がほとんどないので、独学をするにしても何をどうするのが的確なのかわからないですよね。

そこで、独学する時に押さえておきたいコツや注意点について、私の経験から、紹介していきます。

①たくさんの作品を見る

「カリグラフィー」とひとことで言っても、その作品の幅はとても広いものです。

まずは、実際のカリグラフィー作品をいろいろ見てください。

カリグラフィーは、あんまり展示される機会がないので、本物を見ることができる機会は少ないかと思います。

でも、もし展示の機会を見つけたらぜひ本物を見てみましょう!

ここで一つ、おすすめの書店を紹介します。

東京の日本橋にあるワールド・アンティーク・ブック・プラザは、世界11ヶ国22の古書店の書籍を扱っているブックショップです。

毎月行われるイベントでは、テーマを絞った特集で古書や写本を紹介しているので、私もなるべく足を運ぶようにしています。

本物の写本をページで販売などもしているので、要チェックですよ!

他には、カトリック系の教会や大学に資料として写本が保管されていることがあります。

たまにですが、資料の公開や展示をしているので、定期的に調べて見ると良いでしょう!

私は、慶應義塾大学の図書館や上智大学の展示を見に行ったことがあります。

展示の多くは西洋の中世の写本や、写本のような体裁の古い印刷物です。

聖書や賛美歌の譜面などキリスト教に関連する資料が中心のことが多いですね。

これらは、飾りが豪華で見応えがあるので、情報を見つけたらぜひ足を運びたい展示会です!

また、私は国際活動をしているのですが、定期的に在日大使館や文化会館のようなところでの展示に参加しています。

よろしければ、下記のリンクからご覧ください。

②イメージトレーニングをする

練習を始める前に、ぜひやっていただきたいことがあります。

それは、ペンにインクをつけないで、紙の上を軽くなでるように滑らせて、自分が気持ちよく文字を書いているイメージを思い浮かべてみること。

YouTubeなどで、実際カリグラフィーを書いている動画も見つかります。

いくつか紹介しますので、参考にされてください!

まずは、ファンデーショナル体の練習用の動画です。

こちらは、一定の力でペン先の向きを固定して書いていくので、きちんと力加減をキープできるように訓練するのが大切です。

次は、カッパープレート体を書いている動画です。

こちらは、力の入れ具合で太さを調整するので、うまくコントロールできるような訓練と練習が必要です。

いかがでしたか?

丁寧にゆっくりと一定のスピードを保ちながら書いています。

なんとなくイメージが掴めたら、実際に書いてみましょう!

③とにかく手を動かす

初心者は、まずは道具の扱いに慣れることが重要です。

そのためには、必ずしも文字を書く必要はありません。

ペンを持って、縦線、横線、斜め線(30度、45度)を書く練習をしてみましょう。

ペン先の角度を一定に保ち、まっすぐの線を引けるようになると、美しい文字が書けるようになります。

カリグラフィーとは、「美しく文字を書くこと」ですので、できれば毎日10分程度の短い時間でも良いので、道具に慣れるようにしたいですね!

週末にまとめて練習するのも悪くはないのですが、日記をつけるような感覚で1日の終わりに書いていました。

毎日書くことを日課にすると、それが、自分と向き合う静かな時間のように感じられて、なかなか気持ちの良いものです。

まさに、写経のようです。

特に始めたばかりの時は、上手く書けるかどうかと言うことよりも、書くことと道具に慣れることを習慣づける目的としても時間を取っておきたいですね

④良いテキストを入手する

いざ、文字を書こうとした時に必要なのがお手本です。

テキストを選ぶ際に、気をつけたいのことは、

- 書体の背景(歴史や由来、使われ方)の解説

- 文字の書き順

- 文字のお手本

が明記されているものを選ぶことです。

できるだけこれらの情報が、1冊にまとまっているものがおすすめです。

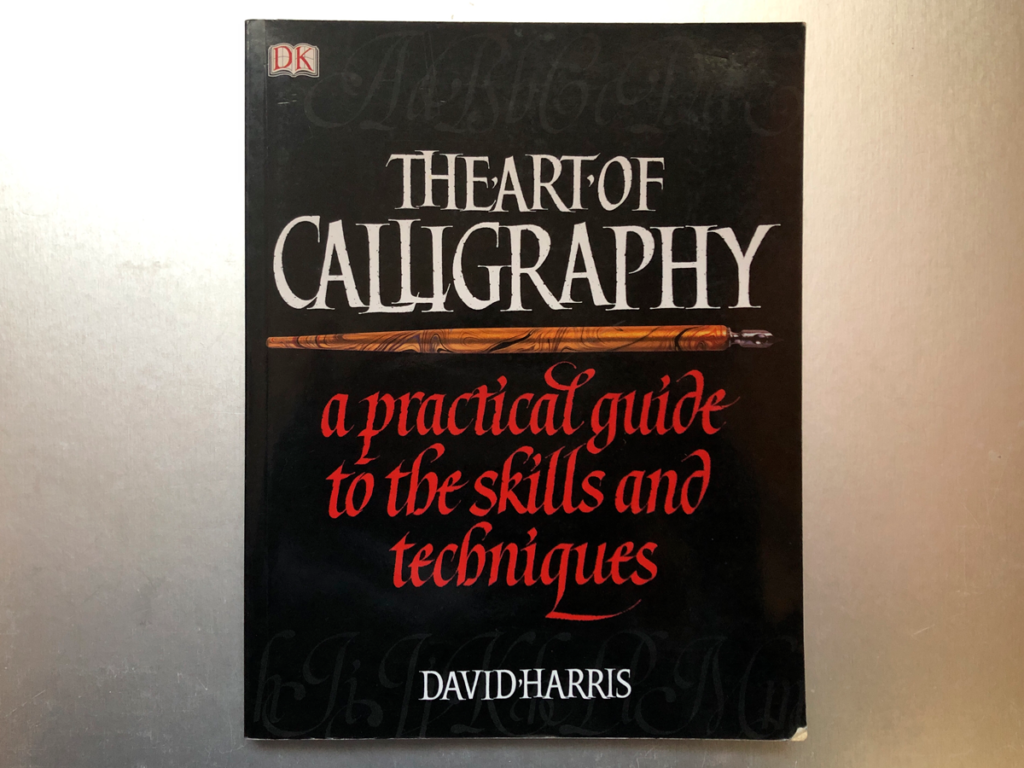

カリグラフィーの関連書籍は日本でも出版されていますが、なかなかこれらの情報がすべてまとまって書かれているものが少ないです。

海外のカリグラフィーの教本は、書体の歴史や書き方など丁寧に解説されているのですが、残念なことに、ほとんど日本語に翻訳されていないのが現実です。

カリグラフィーの書籍は、英語やフランス語のものが多いので、語学がある程度わかるのであれば、海外の教本がおすすめです。

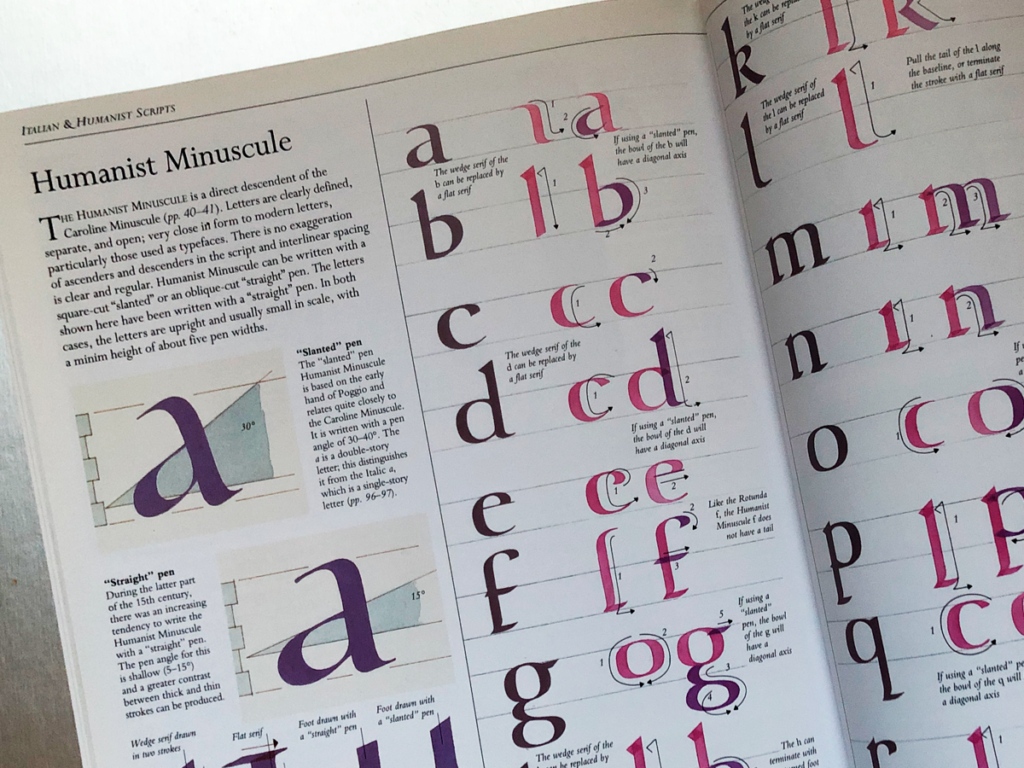

初心者でも、直感的にわかりやすく、比較的手に入りやすい書籍を紹介します。

カリグラフィーに関する知識の量は膨大なので、何度も見て復習すると学ぶ楽しさも倍増ですよ!

カリグラフィーは専門用語が多いので覚えてしまうと、意外と英語でも読めます。

専門用語の日本語訳は、あらためて別の記事にまとめたいと思います。

⑤書きやすい書体から始める

筆記体とカリグラフィーを似たようなものとして捉え、まず、筆記体を書けるようにして、イタリック体やカッパープレート体などの斜めに傾いた書体を学ぶことを推奨しているケースを見かけます。

先生によって考え方があるので、個人的な意見として捉えていただきたいのですが、私の経験上、斜めに傾いた書体(事務書体)を最初に学ぶのは、適切でないと考えています。

カリグラフィーの美しさは、まっすぐの線、美しい流れで構成される曲線、細い線と太い線のコントラスト、一定間隔に並んだ文字の配列などが挙げられます。

斜めに傾いた書体は、文字の縦棒(ステム)を、同じ角度に書くのが難しく、それを判断することは初心者には難しいのです。

非常に短い単語を書く程度でOKとするのであれば、お手本をそのまま真似て書ければ満足できるかもしれません。

しかし、いくつかの基本書体をマスターして、自由に書けるようになりたいのであれば、最初は汎用性が高い、読みやすい書体を練習することをおすすめします。

ゴシック体、イタリック体、ローマンキャピタルの3書体をマスターすると、かなり応用することができます。

そして、最初に勉強するのにおすすめなのは、ユマニスティック体と言う書体です。

ユマニスティック体と似た書体で、カロリン体やファンデーショナル体もおすすめです。

ファンデーショナル体は、カロリン体をもとに作られた現代の書体で、これらの系譜の書体は非常に読みやすいのです。

実際に、新聞で使われている書体の元にもなっていて、使用できる場面も幅広いため、長く愛され続けた書体の系譜になります。

初心者でも、文字が綺麗にかけているかどうかを判断しやすいので、独学するにはおすすめです。

また、先に述べたカッパープレート体は、丸ペンという先の尖ったペン先を用います。

平らなペン先と違って、筆圧のコントロールを習得するには、繊細なコントロールが必要で、毎日書かないとすぐに感覚を忘れてしまいます。

ですから、練習時間の確保という視点からも、この書体を綺麗に書くことを目標に、最初はできるだけ書きやすく、読みやすい書体からスタートしましょう!

⑥綺麗に書けているかどうかの判断基準を押さえる

自分の書いた文字が正しく美しく書けているか?

これは、直感や感覚的なものだけではなく、明確な基準があるので、最初に理解しておきたいポイントです。

確認すべきポイントは次の2つです。

- 文字のプロポーション

- 文字間のスペーシング

アルファベットのほとんどの文字は、O、I、Lの3つの文字を構成する要素でできています。

文字のプロポーションを正しく書くために、まず、この3つの文字を練習します。

文章にした時のスペーシングの確認方法で、私がよく試すのは、書いた文章の一行を目を細めてさっと見てみることです。

行の黒みが一定になっていればOKです。

黒みを一定にする場合、実際の文字同士の間隔は同寸にはなっていませんが、目の錯覚によるものなので、等間隔に見せることができるのです。

意識して書く場合は、隣り合わせの文字の組み合わせによって、次のように間隔を調整して書くことが大切。

- 直線を使った文字同士の組み合わせ

→少し広めに - 直線と曲線の文字の組み合わせ

→普通 - 曲線と曲線の文字の組み合わせ

→少し狭く

Oの文字の丸の中の空間(カウンター)を基準として、文字のスペーシングが決まります。

カウンター幅が広い書体は、文字同士の間隔も広く、カウンター幅が狭い書体は、文字同士の間隔を狭くするのが基本です。

私のおすすめのやり方は、隣り合う文字の間隔を少しだけ意識しながら、目を細めて感覚的に書いていくことです。

そうした方が、身体の感覚を研ぎ澄まされ、書くリズムが乱れないからです。

⑦練習は時間を決めて行う

書き慣れてくると、ついつい楽しくて何時間も書き続けてしまうことがあります。

私もついついやってしまいがちなのですが、挫折せずに続けるコツは、時間を決めて練習するということです。

短い時間で良いので、できるだけ毎日練習するようにします。

つまり、生活の一部として習慣化するのが一番良い方法です。

たとえば、準備と練習で30分間と決めて、時間がきたら終わりにする。

休みの日など集中して書きたい場合は、前日までに、「明日は2時間書こう」とか決めて、予定に組み込みます。

「今日はこの文章を書き上げよう!」と達成目標で設定すると、うまく書けないとか、なかなか終わらないとかで、疲れてしまいます。

練習については、負担にならずに生活の一部に組み込めるように、時間を決めてしまうのが長続きのコツです。

⑧1日ワークショップに参加する

最後に、ぜひ試して欲しいのは、ワークショップで先生にチェックしてもらうことです。

いずれは、カリグラフィーの学校や講座に通うつもりでいる人も、結局は、自分で練習して、書くことに慣れないと上達しませんので、独学で手を慣らしておくことは無駄にはなりません。

しかし、スポーツと同じで、少し道具に慣れ、書く習慣が身について、「もっと続けたい!」とか、「上手くなりたい!」と思ったら、一度は、直接先生に見てもらう場を設けた方が良いと思います。

探してみると、1日だけのワークショップなどもあるので、参加してみましょう!

近くに教室が無い場合でも、1日くらいなら出向いていくことも出来そうですね。

先生に直接指導を受ける際に、ぜひチェックしてもらいたいことは、

- 書く時の姿勢

- ペンの持ち方やペンの角度

- 書くスピード

- 筆圧

など、やはり自分では判断しにくい点です。

さらに余裕があれば、文字のプロポーションやスペーシングも一緒にチェックしてもらうと良いでしょう。

スポーツと同じで、間違った動きを後から修正するのは労力がかかります。

たとえ独学でも、正しい「型」を身につけることを意識することが大切です。

カリグラフィーを独学する場合の具体的な練習方法

では、次に具体的な練習方法の流れを解説していきます。書く準備

まず、道具と練習用紙を用意します。

▼道具については、こちらの記事も参考にしてください!

道具は利き手側にまとめて置きます。

練習用紙は、紙を横に使い、書きたい書体とペン先を決めて、Xハイト(文字の高さ)を等間隔で鉛筆で線を入れます。

練習開始

文字を書く前に、イメージトレーニングとペンにインクをつけて、上述した練習(まっすぐ線を引くなど)を少ししてから、文字を書く練習に入ります。

イメージトレーニングは、練習時間外で気の向いた時に行なってもOKです。

文字を書く

文字の練習は、文字、単語、文章と書き進めます。

まず、アルファベット26文字を、一通り練習します。

次に、AからZの含まれる単語を書いてみましょう。

例えば、Apple、Bee、Cat、Duck…みたいな感じです。

単語を練習すると、メッセージカードはすぐに書けちゃいますよ!

次に、文章を練習します。

文章はパングラムと呼ばれる、アルファベット26文字すべてが、一つの文に収まっているもので練習すると良いでしょう。

パングラムの代表的なものには、次のような文章があります。

- The quick brown fox jumps over a lazy dog.

- Pack my box with five dozen liquor jugs.

- How quickly daft jumping zebras vex.

ぜひ、練習の参考にしてみてください!

以上の流れで、練習していくと、基本的なことが習得できます。

最後に片付けをする

金属で出来たペン先は、使った後にしっかり石鹸と水で洗っておくと長持ちします。

インク汚れが、中に入ると、インクの色を変えた時に、前に使ったインクが染み出し、色が濁る原因になってしまいます。

また、汚れたままにしておくと、錆びたり、インクの流れが悪くなる原因にもなります。

ペン先は、古い歯ブラシなどを使って、汚れをゴシゴシと掻き出し、しっかりと水分を拭き取って、乾かした状態で保管しましょう。

道具のお手入れをきちんとしておくことは、美しい文字を書くための大切な儀式と考えましょう!

まとめ

この記事では、カリグラフィーの初心者が、独学する場合の注意点やコツと練習方法をまとめました。

独学のコツとして次の8つを紹介しました。

- たくさん作品を見る

- 動画などでイメージトレーニング

- とにかく手を動かす

- テキストの選び方

- おすすめの書体

- 美しい文字の判断基準

- 練習を習慣化

- 自分で判断できないところは先生に見てもらう

また、練習方法は、準備をしたら、ペンにインクをつけて、軽く線などを書くウォーミングアップ、文字、単語、文章の順に練習します。

最後に道具をきちんと洗って、終了という流れで行います。

最初は、なかなか慣れないかもしれませんが、最初に書いた練習用紙は捨てないでぜひ取っておいてください。

1ヶ月くらい経ってから、最初の頃に自分が書いた文字を見ると、なんだかすごく上達したような気がするはずです!

成果が感じられると、カリグラフィーをどんどん好きになって、きっとハマってしまいますよ。

この記事が、カリグラフィーを始めるきっかけになれば嬉しいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。